LE CINÉMA OU LA COURSE AU GIGANTISME

Du tout petit au très grand : une dialectique aux sources du cinéma

Le « grand écran » : c’est ainsi que l’on désigne le cinéma, par métonymie et par opposition à tous les autres écrans, bien plus petits. Pourtant, c’est la petitesse qui caractérise le premier dispositif de visionnage d’images animée à disposition du grand public. En effet, le Kinétoscope de Thomas Edison ne dispose pas de système de projection : il s’agit de regarder directement la pellicule à travers une loupe. Ces premiers films, de quelques dizaines de secondes chacun, sont donc présentés à un spectateur unique, et en miniature.

L’invention des frères Lumière propulse l’image en mouvement dans une nouvelle dimension. Avec le cinématographe, il s’agit de projeter l’image sur un écran — comme on savait d’ailleurs le faire depuis longtemps avec les lanternes magiques : l’image y est agrandie de façon exponentielle. Ce changement de perspective est aussi un changement de mode de pensée. Désormais, le plaisir de l’image animée se partage à plusieurs, et en très grand.

L’art du grand spectacle

Trucages

Les origines du spectacle de cinéma sont intrinsèquement liées à un autre art du regard : la prestidigitation. Rappelons, après tout, que l’image en mouvement est une illusion d’optique ; en soi, elle n’existe pas ! Pas plus que le pouvoir supposé du magicien, qui dissimule ses « trucs » en décentrant habilement le regard de son public…

Des trucs aux trucages, il n’y a qu’un pas, franchi dès les premiers mois du cinéma par Georges Méliès, magicien de profession et directeur du théâtre Robert-Houdin. Le premier trucage perfectionné par Méliès est la transposition à l’écran d’un grand classique de la magie : l’escamotage, ou l’art de faire disparaître et réapparaître personnes et objets. C’est la technique de « l’arrêt de caméra », utilisée pour la première fois par Thomas Edison en 1895 dans L’Exécution de Mary, reine des Écossais, qui permet le subterfuge. Il s’agit du collage de deux plans filmés coup sur coup, au cadrage identique mais dont un élément a été modifié ; dans le cas d’une disparition, c’est le personnage escamoté qui est soustrait du second plan.

À ce premier trucage — le plus ancien, et toujours utilisé aujourd’hui —, Méliès en ajoute d’autres qu’il met au service de ses films de fiction extraordinaires. Il emprunte aux spectacles de lanterne magique la technique de surimpression, qui consiste à impressionner deux fois la pellicule afin que les deux scènes filmées se superposent. Associée à l’emploi de décors en trompe-l’œil, Méliès l’utilisera pour figurer des songes ou des personnages fantomatiques — la surimpression donnant une consistance diaphane qui laisse entrevoir la première image impressionnée au travers de la seconde.

Le pionnier du cinéma fantastique multiplie ainsi les effets visuels, que l’on appellera plus tard « effets spéciaux », afin de livrer au public des films toujours plus spectaculaires. Méliès passe maître dans l’art de figurer l’impossible, et la dialectique « géant-minuscule » n’échappe pas à son inventivité.

C’est par exemple le cas de L’Homme à la tête en caoutchouc (1901). Méliès y joue le rôle d’un savant qui tente une expérience : gonfler comme un ballon de baudruche un second exemplaire de sa propre tête. Non seulement le cinéaste dédouble sa tête, mais en plus celle-ci fait-elle sensation en changeant de taille ! Deux trucages sont à l’œuvre : un arrêt de caméra pour faire « apparaître » la tête sur la table — puis la faire disparaître dans un nuage de fumée —, et une surimpression. Méliès a pris soin d’ouvrir la porte du fond qui découvre un décor noir. Ainsi, sa tête apparaît bien nettement, sans transparence. Quant au changement d’échelle, l’astuce est simple : la caméra étant fixe, c’est Méliès — le corps dissimulé derrière un tissu noir — qui avance ou recule vers l’objectif pour donner l’impression que la tête enfle et dégonfle.

Des trucs aux trucages, il n’y a qu’un pas, franchi dès les premiers mois du cinéma par Georges Méliès, magicien de profession et directeur du théâtre Robert-Houdin. Le premier trucage perfectionné par Méliès est la transposition à l’écran d’un grand classique de la magie : l’escamotage, ou l’art de faire disparaître et réapparaître personnes et objets. C’est la technique de « l’arrêt de caméra », utilisée pour la première fois par Thomas Edison en 1895 dans L’Exécution de Mary, reine des Écossais, qui permet le subterfuge. Il s’agit du collage de deux plans filmés coup sur coup, au cadrage identique mais dont un élément a été modifié ; dans le cas d’une disparition, c’est le personnage escamoté qui est soustrait du second plan.

À ce premier trucage — le plus ancien, et toujours utilisé aujourd’hui —, Méliès en ajoute d’autres qu’il met au service de ses films de fiction extraordinaires. Il emprunte aux spectacles de lanterne magique la technique de surimpression, qui consiste à impressionner deux fois la pellicule afin que les deux scènes filmées se superposent. Associée à l’emploi de décors en trompe-l’œil, Méliès l’utilisera pour figurer des songes ou des personnages fantomatiques — la surimpression donnant une consistance diaphane qui laisse entrevoir la première image impressionnée au travers de la seconde.

Le pionnier du cinéma fantastique multiplie ainsi les effets visuels, que l’on appellera plus tard « effets spéciaux », afin de livrer au public des films toujours plus spectaculaires. Méliès passe maître dans l’art de figurer l’impossible, et la dialectique « géant-minuscule » n’échappe pas à son inventivité.

C’est par exemple le cas de L’Homme à la tête en caoutchouc (1901). Méliès y joue le rôle d’un savant qui tente une expérience : gonfler comme un ballon de baudruche un second exemplaire de sa propre tête. Non seulement le cinéaste dédouble sa tête, mais en plus celle-ci fait-elle sensation en changeant de taille ! Deux trucages sont à l’œuvre : un arrêt de caméra pour faire « apparaître » la tête sur la table — puis la faire disparaître dans un nuage de fumée —, et une surimpression. Méliès a pris soin d’ouvrir la porte du fond qui découvre un décor noir. Ainsi, sa tête apparaît bien nettement, sans transparence. Quant au changement d’échelle, l’astuce est simple : la caméra étant fixe, c’est Méliès — le corps dissimulé derrière un tissu noir — qui avance ou recule vers l’objectif pour donner l’impression que la tête enfle et dégonfle.

L’Homme à la tête en caoutchouc

Méliès est aussi le premier à adapter au cinéma le roman de Jonathan Swift, Les Voyages de Gulliver. Il présente en 1902 Le Voyage de Gulliver à Lilliput et chez les géants. Le film, colorisé au pochoir, met en scène Gulliver dans deux situations inverses : chez les Lilliputiens, où il est gigantesque, puis chez les Géants, où il est minuscule. Ici, c’est une autre technique ingénieuse qui est à l’œuvre : le cache/contre-cache, qui permet de créer un plan composite à partir de plusieurs prises de vues séparées. La technique fait illusion, bien qu’elle ne soit pas encore parfaite : on repère aisément la jonction entre les deux composantes de l’image.

Le Voyage de Gulliver à Lilliput et chez les géants

Démesure : des films géants !

Le potentiel spectaculaire du cinéma conduit à une industrialisation rapide et, elle aussi, spectaculaire. Bientôt, Georges Méliès, qui en visionnaire avait construit le premier studio de cinéma en France, fait figure de petit artisan du cinéma face aux grandes sociétés de production. Les budgets s’envolent, la durée des films également — passant de quelques minutes à plusieurs heures. On construit des studios de la taille d’une ville où l’on produit toujours plus : l’industrie du cinéma est née. Les super-productions, les blockbusters, font leur apparition.

On considère souvent The Birth of a Nation (1915) de D. W Griffith comme le premier d’entre eux. Le film, qui dure plus de trois heures, propose de nombreuses innovations : scènes de bataille épiques en plan large avec de nombreux figurants et chevaux, utilisation dramatique du montage… S’il est toujours reconnu comme un film pionnier en termes de technique et de mise en scène, il est aussi vivement critiqué dès sa sortie pour ses représentations racistes des afro-américains. Il est aussi à l’origine de la résurgence du Ku Klux Klan, dont il invente l’iconographie qu’on lui associe toujours aujourd’hui…

On considère souvent The Birth of a Nation (1915) de D. W Griffith comme le premier d’entre eux. Le film, qui dure plus de trois heures, propose de nombreuses innovations : scènes de bataille épiques en plan large avec de nombreux figurants et chevaux, utilisation dramatique du montage… S’il est toujours reconnu comme un film pionnier en termes de technique et de mise en scène, il est aussi vivement critiqué dès sa sortie pour ses représentations racistes des afro-américains. Il est aussi à l’origine de la résurgence du Ku Klux Klan, dont il invente l’iconographie qu’on lui associe toujours aujourd’hui…

C’est ainsi que se poursuit la course au gigantisme dans la production cinématographique. Les genres apparaissent, définissant des types de films plus ou moins portés sur le grand spectacle. (Voir aussi la fiche interactive "Musique et Cinéma" la partie comédie musicale)

Un genre en particulier a fini par être synonyme de démesure au cinéma : le péplum. Conçu par la langue française et uniquement employé par les francophones depuis les années 1960, le péplum désigne un genre cinématographique né dès les débuts du cinéma. On peut le définir comme ce qui concerne toute production cinématographique traitant de l’Antiquité romaine, grecque ou orientale, qu’elle renvoie à l’Histoire ou à la mythologie, à l’Antiquité païenne ou biblique. Avant la renaissance des années 2000 à la suite du Gladiator de Ridley Scott, le genre connaît deux « âges d’or » : le premier dans les années 1910 et 1920, où s’illustrent les super-productions italiennes, le second caractérisé, dans sa production américaine, par un vif retentissement dans la période d’après-guerre jusqu’au début des années 1960. Il n’est pas inintéressant de remarquer que la terminaison française renvoie au corps et à son apparat : péplum, du grec peplos — via le latin —, désigne à l’origine un vêtement féminin ample. Quelque peu paradoxalement, le terme en vient à désigner ce genre particulier de films où le corps masculin est le plus mis en valeur… et souvent peu vêtu.

Le second âge d’or du péplum lance une véritable surenchère de superlatifs. Les films sont de plus en plus chers, de plus en plus longs, les décors toujours plus grands et somptueux. Les scènes de bataille, où opèrent parfois des centaines de figurants et des dizaines de chevaux, fascinent et stupéfient le public. Depuis la renaissance du genre avec le succès de Quo vadis ? (1951), presque tous les grands réalisateurs hollywoodiens s’y mettent, de même que les stars les plus en vue de la décennie.

La course à la démesure atteint son paroxysme avec le Cléopâtre de Mankiewicz. Budget astronomique qui place la Fox au bord de la faillite, tournage chaotique qui s’éternise, coup de foudre inattendu et scandaleux entre Taylor et Burton… lorsque le film sort enfin en 1963, dans une version de quatre heures que le réalisateur estime pourtant tronquée, la critique est sévère.

C’est La Chute de l’Empire romain (1964) qui achève d’étouffer l’enthousiasme du public et des sociétés de production pour le péplum — il reste à ce jour l’un des films les moins rentables de l’histoire du cinéma. Le film, qui dépasse les trois heures, est lui aussi une production monumentale. On reconstitue pour l’occasion le forum romain à taille réelle : la construction de cet élément de décor durera sept mois. Ce souci extrême du détail, constant dans le film, transforme l’œuvre en une leçon d’Histoire fort studieuse ; les spectateurs en quête d’action et d’émerveillement en sont pour leurs frais. Près de quarante ans plus tard, c’est pourtant son remake qui relance l’intérêt pour le péplum : le succès de Gladiator (2000) ouvre une nouvelle décennie de blockbusters consacrés à l’Antiquité.

Un genre en particulier a fini par être synonyme de démesure au cinéma : le péplum. Conçu par la langue française et uniquement employé par les francophones depuis les années 1960, le péplum désigne un genre cinématographique né dès les débuts du cinéma. On peut le définir comme ce qui concerne toute production cinématographique traitant de l’Antiquité romaine, grecque ou orientale, qu’elle renvoie à l’Histoire ou à la mythologie, à l’Antiquité païenne ou biblique. Avant la renaissance des années 2000 à la suite du Gladiator de Ridley Scott, le genre connaît deux « âges d’or » : le premier dans les années 1910 et 1920, où s’illustrent les super-productions italiennes, le second caractérisé, dans sa production américaine, par un vif retentissement dans la période d’après-guerre jusqu’au début des années 1960. Il n’est pas inintéressant de remarquer que la terminaison française renvoie au corps et à son apparat : péplum, du grec peplos — via le latin —, désigne à l’origine un vêtement féminin ample. Quelque peu paradoxalement, le terme en vient à désigner ce genre particulier de films où le corps masculin est le plus mis en valeur… et souvent peu vêtu.

Le second âge d’or du péplum lance une véritable surenchère de superlatifs. Les films sont de plus en plus chers, de plus en plus longs, les décors toujours plus grands et somptueux. Les scènes de bataille, où opèrent parfois des centaines de figurants et des dizaines de chevaux, fascinent et stupéfient le public. Depuis la renaissance du genre avec le succès de Quo vadis ? (1951), presque tous les grands réalisateurs hollywoodiens s’y mettent, de même que les stars les plus en vue de la décennie.

La course à la démesure atteint son paroxysme avec le Cléopâtre de Mankiewicz. Budget astronomique qui place la Fox au bord de la faillite, tournage chaotique qui s’éternise, coup de foudre inattendu et scandaleux entre Taylor et Burton… lorsque le film sort enfin en 1963, dans une version de quatre heures que le réalisateur estime pourtant tronquée, la critique est sévère.

C’est La Chute de l’Empire romain (1964) qui achève d’étouffer l’enthousiasme du public et des sociétés de production pour le péplum — il reste à ce jour l’un des films les moins rentables de l’histoire du cinéma. Le film, qui dépasse les trois heures, est lui aussi une production monumentale. On reconstitue pour l’occasion le forum romain à taille réelle : la construction de cet élément de décor durera sept mois. Ce souci extrême du détail, constant dans le film, transforme l’œuvre en une leçon d’Histoire fort studieuse ; les spectateurs en quête d’action et d’émerveillement en sont pour leurs frais. Près de quarante ans plus tard, c’est pourtant son remake qui relance l’intérêt pour le péplum : le succès de Gladiator (2000) ouvre une nouvelle décennie de blockbusters consacrés à l’Antiquité.

L’art de l’inédit, du « jamais vu »

La caméra, un œil qui éduque

En matière de « jamais vu », le cinéma excelle dès ses débuts. Il permet au public de voir des choses dont il n’avait pas idée, ou de redécouvrir les choses connues d’une manière tout à fait inattendue. Car le cinéma brouille les pistes. Sur l’écran, plus question de représentation « grandeur nature » : les corps et les objets sont fragmentés, tronqués, filmés de très près comme de très loin. Comment distinguer le grand du petit quand les repères ont volé en éclats ?

Au sortir de la Première Guerre mondiale, le public français découvre ainsi aux actualités filmées des prises de vues aériennes : les lignes de front à l’abandon. Cette innovation, qui montre le sol en tout petit, est un choc. On assimile aussitôt les balafres des tranchées à celles des Poilus, les blessures de la terre à celles de toute la nation…

Cette faculté du cinéma à diriger le regard sur les détails jusqu’alors négligés — ou au contraire sur une vision d’ensemble inaccessible autrement — séduit presque immédiatement le monde de l’éducation. Après tout, le cinéma naît peu de temps après les lois Jules Ferry, et l’école de la Troisième République est en pleine ébullition. Le cinéma apparaît tout naturellement comme un outil pédagogique de premier plan — au sens propre comme au figuré ! On équipe donc les écoles et, surtout, on se met à produire des films dédiés à l’apprentissage.

Un chercheur s’empare aussi de la question, voyant là un support d’étude inédit en même temps qu’un outil sans précédent pour communiquer sur leurs travaux. Jean Painlevé est biologiste de formation, spécialisé dans la faune sous-marine. Il commence à utiliser la caméra dès la fin des années 1920. Ses films, documentaires à la précision scientifique, donnent à voir une nature insoupçonnée, à la beauté presque surréaliste.

Au sortir de la Première Guerre mondiale, le public français découvre ainsi aux actualités filmées des prises de vues aériennes : les lignes de front à l’abandon. Cette innovation, qui montre le sol en tout petit, est un choc. On assimile aussitôt les balafres des tranchées à celles des Poilus, les blessures de la terre à celles de toute la nation…

Cette faculté du cinéma à diriger le regard sur les détails jusqu’alors négligés — ou au contraire sur une vision d’ensemble inaccessible autrement — séduit presque immédiatement le monde de l’éducation. Après tout, le cinéma naît peu de temps après les lois Jules Ferry, et l’école de la Troisième République est en pleine ébullition. Le cinéma apparaît tout naturellement comme un outil pédagogique de premier plan — au sens propre comme au figuré ! On équipe donc les écoles et, surtout, on se met à produire des films dédiés à l’apprentissage.

Un chercheur s’empare aussi de la question, voyant là un support d’étude inédit en même temps qu’un outil sans précédent pour communiquer sur leurs travaux. Jean Painlevé est biologiste de formation, spécialisé dans la faune sous-marine. Il commence à utiliser la caméra dès la fin des années 1920. Ses films, documentaires à la précision scientifique, donnent à voir une nature insoupçonnée, à la beauté presque surréaliste.

Acéra ou le bal des sorcières

L’hippocampe ou le cheval de mer

La caméra, un œil qui révèle

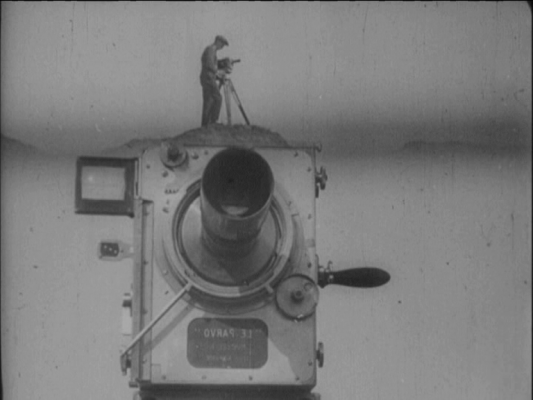

Une journée dans une grande ville soviétique, de l'aube au crépuscule, observée par un « homme avec une caméra » qui est le héros du film. Il part au travail tandis que tout dort encore, et nous fait découvrir les différents aspects de la ville moderne. L'industrie en marche, le mariage, le divorce, la naissance et la mort, un accident du travail et les secouristes, la fin du travail, le sport et les loisirs : autant de séquences, parfois de véritables saynètes, enchaînées et entremêlées. Mais en même temps, l'homme à la caméra nous fait une démonstration de l'art du cinéaste. On le voit en train de tourner, on suit le film dans la salle de montage, et même, jusque dans la salle de cinéma où il enchante les spectateurs qui se voient tels qu'en eux-mêmes. Le tout culmine dans un tourbillon d'images, où l'espace et le temps sont dépassés et recréés.

De ses premiers films sur la guerre civile jusqu'aux obscurs documentaires éducatifs et scientifiques de la fin de sa vie, Dziga Vertov reste fidèle à une idée du cinéma, qui s'apparente au documentaire et aux actualités, mais qui s'assimile à un art de l'essai. L'Homme à la caméra, réalisé à la veille du passage au parlant, est le plus abouti de ces essais ; c'est même un manifeste du « ciné-œil », ce cinéma purifié de toute tentation théâtrale que Vertov a prôné, et pratiqué.

De ses premiers films sur la guerre civile jusqu'aux obscurs documentaires éducatifs et scientifiques de la fin de sa vie, Dziga Vertov reste fidèle à une idée du cinéma, qui s'apparente au documentaire et aux actualités, mais qui s'assimile à un art de l'essai. L'Homme à la caméra, réalisé à la veille du passage au parlant, est le plus abouti de ces essais ; c'est même un manifeste du « ciné-œil », ce cinéma purifié de toute tentation théâtrale que Vertov a prôné, et pratiqué.

La captation filmée de la ville est l'apothéose du ciné-œil, c'est-à-dire de la conjonction entre œil humain et œil mécanique. L'homme à la caméra est partout, il voit tout, jusqu'à l'indiscrétion. Une jeune femme revêtant ses dessous, une femme qui accouche, un couple qui divorce, une sans-logis qui dort sur un banc, des clochards passent sous son objectif fureteur au même titre que les ouvriers, les sportifs, les néo-bourgeois de la N.E.P. — Nouvelle Politique Économique. C'est que le cinéaste a pour ambition de coïncider avec le monde qu'il montre, de se fondre en lui. Malgré sa diversité et ses contradictions, la société décrite est une société transparente au regard du cinéma, mais aussi au regard de tous, et c'est pourquoi les spectateurs, à la fin, seront si contents.

Vertov décrit cette société pour organiser la circulation infinie des images, mais aussi pour aider à la changer, pour la rendre meilleure — dans son esprit, plus communiste. Travailleur dans un monde de travailleurs, l'homme à la caméra ne cache pas ses présupposés ni ses préjugés. S'il voit mieux que d'autres, c'est qu'il dispose d'un outil, le cinéma, qui est lucide par nature : gigantesque et omniprésent, il voit tout, et il voit juste. Mais voir est une chose, montrer en est une autre : or pour Vertov, montrer est synonyme de monter. Associations — éveil de la femme et éveil de la ville —, comparaisons — bourgeoises et ouvrières —, séquences narratives — le sauvetage —, morceaux de pur rythme — l'enthousiasme au travail, l'énergie — : c’est le montage dans tous ses états !

Le film était produit avec, en tête, deux sortes de slogans. Les uns n'ont pas survécu : ce sont ceux qui ont trait à la vision communiste du monde social. Vertov pense critiquer les bourgeoises manucurées, glorifier les ouvrières dans leur usine, exalter la machine ; mais aujourd'hui c'est l'horreur du travail répétitif qui frappe, et les machines paraissent oppressantes. Au contraire, le jeu effréné avec le cinéma, qui était l'autre détermination du film, continue de passionner. La scène « du temps arrêté », où le ruban de pellicule filmé en gros plan fige le film, avant de le faire repartir ; l'apothéose finale ; le jeu avec les apparitions en gros plan de l'objectif, les facéties et les chorégraphies de la caméra géante : Vertov semble nous dire, aujourd'hui encore, que le cinéma est une révolution du regard et un jeu infiniment joyeux.