Edward aux mains d'argent

UNE SATIRE DE LA SOCIÉTÉ AMÉRICAINE ?

Le premier aperçu de la petite ville de Suburbia annonce déjà tous ses travers. Loin d’être la banlieue tranquille et harmonieuse dont rêvent les familles américaines, elle porte en réalité tous les maux d’une société enracinée dans ses traditions et coincée dans ses préjugés. Poussé par les souvenirs de la banlieue de son enfance, Tim Burton tire un portrait sans concession, teinté d’un humour acide, de ces petites communautés très imparfaites.

Le décor de la vie ordinaire (et faussement idéale)

Comme on l’a vu, les habitants de Suburbia évoluent dans un environnement impeccable. Tout y est à sa place, rien ne manque : ni le soleil perpétuel, ni le confort moderne des maisons qui accueillent les familles américaines standard — père, mère au foyer, enfants et chien. Cet univers idéal tient-il toutes ses promesses ?

Pour Tim Burton, aucun doute : Suburbia, c’est l’enfer. Chaque composante de cette communauté-type est passée au crible, et le constat du cinéaste est implacable : tout, absolument tout, est dysfonctionnel.

Pour Tim Burton, aucun doute : Suburbia, c’est l’enfer. Chaque composante de cette communauté-type est passée au crible, et le constat du cinéaste est implacable : tout, absolument tout, est dysfonctionnel.

Un univers oppressif

Enfermement

On a déjà vu comment les personnages sont rendus captifs de leur environnement. Les procédés présentés dans la séquence analysée précédemment continueront d’être développés tout au long du film. Surcadrages, profondeur de champ, plans d’ensemble qui minimisent la place de l’individu… tout est mis en œuvre pour enfermer les personnages dans leur décor.

On a déjà vu comment les personnages sont rendus captifs de leur environnement. Les procédés présentés dans la séquence analysée précédemment continueront d’être développés tout au long du film. Surcadrages, profondeur de champ, plans d’ensemble qui minimisent la place de l’individu… tout est mis en œuvre pour enfermer les personnages dans leur décor.

Car il s’agit bien d’un décor, celui de la « vraie » vie des gens ordinaires, qui manque cruellement de fantaisie et de spontanéité. Voilà une idée que Tim Burton aime à développer, dès ses débuts derrière la caméra ; c’est le thème par lequel débute son deuxième long métrage, Beetljuice (1988).

La séquence d’ouverture promène en effet la caméra dans une petite ville typique de la campagne américaine, pour s’arrêter sur une maison en particulier. Là, surgit par le toit une araignée géante, aussitôt attrapée par des mains tout aussi gigantesques… Le plan suivant découvre Adam, propriétaire des lieux, exerçant dans son grenier ses talents de maquettiste. On comprend la supercherie : c’est dans la maquette, reproduction exacte de la ville où se situe l’action, que la caméra évoluait ! Burton s’amuse ainsi à produire des mises en abyme de notre propre vie, réduite à l’état de spectacle — grinçant.

Edward, élément perturbateur dans ce décor parfaitement maîtrisé, optera d’abord pour une stratégie d’adaptation. Adopter les usages, apprendre à utiliser les outils, mettre des vêtements ; bref, se fondre dans le décor. Mais son parcours échoue. Manipulé par Jim, puis rejeté par la communauté, son retour au château semble la seule issue. Mais il devra d’abord se défaire des atours de la normalité, en deux étapes : détruire le décor — dans un accès de rage, il lacère les murs et les rideaux de la maison Boggs —, puis détruire le personnage créé pour lui en se débarrassant furieusement des vêtements qu’on lui a attribués.

Edward, élément perturbateur dans ce décor parfaitement maîtrisé, optera d’abord pour une stratégie d’adaptation. Adopter les usages, apprendre à utiliser les outils, mettre des vêtements ; bref, se fondre dans le décor. Mais son parcours échoue. Manipulé par Jim, puis rejeté par la communauté, son retour au château semble la seule issue. Mais il devra d’abord se défaire des atours de la normalité, en deux étapes : détruire le décor — dans un accès de rage, il lacère les murs et les rideaux de la maison Boggs —, puis détruire le personnage créé pour lui en se débarrassant furieusement des vêtements qu’on lui a attribués.

Surveillance

L’univers oppressif que découvre Edward va de pair avec une obsession de la surveillance. S’ils entretiennent méticuleusement le décor de leur vie, et tout ce qu’ils possèdent, les personnages de la communauté sont également obsédés par la volonté de tout savoir sur les autres. Point d’intimité à Suburbia : dès le premier trajet en voiture avec Edward, Peg doit faire face à une véritable entreprise d’inquisition. Les voisines qui lui fermaient la porte au nez quelques minutes plus tôt sont tout à coup des amies pleines de sollicitude ; le téléphone n’en finit pas de sonner, et tout le quartier s’invite à un barbecue le soir même. Mais partir du moment où Edward ne sera plus le bienvenu, la maison se videra de ses voisins. Le contraste entre le barbecue et la fête de Noël est saisissant.

L’univers oppressif que découvre Edward va de pair avec une obsession de la surveillance. S’ils entretiennent méticuleusement le décor de leur vie, et tout ce qu’ils possèdent, les personnages de la communauté sont également obsédés par la volonté de tout savoir sur les autres. Point d’intimité à Suburbia : dès le premier trajet en voiture avec Edward, Peg doit faire face à une véritable entreprise d’inquisition. Les voisines qui lui fermaient la porte au nez quelques minutes plus tôt sont tout à coup des amies pleines de sollicitude ; le téléphone n’en finit pas de sonner, et tout le quartier s’invite à un barbecue le soir même. Mais partir du moment où Edward ne sera plus le bienvenu, la maison se videra de ses voisins. Le contraste entre le barbecue et la fête de Noël est saisissant.

Le premier, imposé aux Boggs et improvisé, fait le plein. La seconde, méticuleusement organisée chaque année par la famille, est unanimement boudée par les voisins.

Dans cet univers où tout le monde surveille tout le monde, sauver les apparences et soigner son image est primordial. Les caméras et les écrans sont donc les outils suprêmes ; le passage à la télévision consacre Edward dans son nouvel environnement. Mais là encore, il enraye la machine pourtant bien rodée en provoquant un court-circuit avec ses ciseaux. Il témoigne une fois de plus de son inadéquation complète avec ce monde !

La famille (im)parfaite

La famille n’est pas préservée des dysfonctionnements qui gangrènent l’environnement de Suburbia ; celle dans laquelle atterrit Edward n’y échappe pas. Elle fait pourtant figure de modèle d’ouverture grâce à Peg, qui tente de mener une activité professionnelle et accueille Edward sans aucun préjugé. D’autres parents dans le quartier se montrent irrévocablement névrosés, comme ceux de Jim, qui ont transformé leur maison en prison ultra sécurisée.

Mais à leur manière, les Boggs forment malgré tout une caricature de la famille idéale américaine, mettant en scène une réussite familiale sans faille : deux enfants de sexe opposé, un niveau de vie confortable, un intérieur agréable. C’est en tout cas la première impression d’Edward en entrant chez les Boggs : il y découvre un salon impeccable, et les photos de famille fièrement commentées par Peg.

La famille n’est pas préservée des dysfonctionnements qui gangrènent l’environnement de Suburbia ; celle dans laquelle atterrit Edward n’y échappe pas. Elle fait pourtant figure de modèle d’ouverture grâce à Peg, qui tente de mener une activité professionnelle et accueille Edward sans aucun préjugé. D’autres parents dans le quartier se montrent irrévocablement névrosés, comme ceux de Jim, qui ont transformé leur maison en prison ultra sécurisée.

Mais à leur manière, les Boggs forment malgré tout une caricature de la famille idéale américaine, mettant en scène une réussite familiale sans faille : deux enfants de sexe opposé, un niveau de vie confortable, un intérieur agréable. C’est en tout cas la première impression d’Edward en entrant chez les Boggs : il y découvre un salon impeccable, et les photos de famille fièrement commentées par Peg.

Si au contact d’Edward tous les quatre finiront par évoluer vers une meilleure version d’eux-mêmes, la réalité du début est moins reluisante. On nous dépeint une famille où chacun poursuit ses intérêts, sans parvenir à communiquer avec les autres. Peg impose la présence d’Edward, et s’évertue à le conformer à sa nouvelle vie. Kim, d’abord terrifiée, exige le départ de leur hôte. Kevin s’avère être un garçon peu sympathique, qui ne s’intéresse à Edward que s’il lui permet de briller à l’école. Bill, en guise d’éducation, délivre de grands principes moraux teintés d’une pensée capitaliste toute américaine. Ses enfants n’y prêtent plus attention, et Edward ne semble pas y comprendre grand chose…

Le monstre

Edward, personnage atypique s’il en est, débarque donc dans un monde très normé où il va faire figure d’exception — et d’attraction.

Figure traditionnelle des récits surnaturels, le monstre est avant tout un personnage qui est montré. Il est mis en spectacle parce qu’il porte une différence qui suscite la curiosité, l’effroi, le rejet. C’est donc la notion d’étrangeté qui émerge ici : c’est notre regard porté sur une différence qui « fait » le monstre.

Figure traditionnelle des récits surnaturels, le monstre est avant tout un personnage qui est montré. Il est mis en spectacle parce qu’il porte une différence qui suscite la curiosité, l’effroi, le rejet. C’est donc la notion d’étrangeté qui émerge ici : c’est notre regard porté sur une différence qui « fait » le monstre.

Petite histoire commune des monstres et du cinéma

Les personnages de monstre ont traversé les époques et les cultures. Plus proches de nous, deux modes de représentation du « monstre » ont particulièrement influencé le cinéma dans ses premières années.

Les « Freak Shows »

Très en vogue aux États-Unis au XIXe siècle et jusqu’au début du XXe siècle, ils s’exportent aussi en Europe. Ils visent à exposer des êtres humains comportant des aspects physiques qui sortent de l’ordinaire, et qui sont au cœur d’un numéro présenté en spectacle.

Le cinéma s’empare régulièrement de cet univers pour le mettre en scène. Notons que le monde forain et le cinéma ont partagé une histoire commune, lorsqu’à ses débuts le cinéma était itinérant, allant de foire en foire. Il faut imaginer qu’au tournant du XXe siècle, on pouvait, dans la même heure, assister à un numéro de cirque et passer dans le chapiteau d’à côté pour voir un film !

Tim Burton est particulièrement friand de ces références au monde forain. Outre le Dumbo sorti en 2019, les clins d’œil à cet univers sont nombreux. Dans Big Fish, son personnage personnage principal — un autre Edward — partage pendant un temps la vie d’un cirque et de ses étranges travailleurs : un géant, des sœurs siamoises…

Les « Freak Shows »

Très en vogue aux États-Unis au XIXe siècle et jusqu’au début du XXe siècle, ils s’exportent aussi en Europe. Ils visent à exposer des êtres humains comportant des aspects physiques qui sortent de l’ordinaire, et qui sont au cœur d’un numéro présenté en spectacle.

Le cinéma s’empare régulièrement de cet univers pour le mettre en scène. Notons que le monde forain et le cinéma ont partagé une histoire commune, lorsqu’à ses débuts le cinéma était itinérant, allant de foire en foire. Il faut imaginer qu’au tournant du XXe siècle, on pouvait, dans la même heure, assister à un numéro de cirque et passer dans le chapiteau d’à côté pour voir un film !

Tim Burton est particulièrement friand de ces références au monde forain. Outre le Dumbo sorti en 2019, les clins d’œil à cet univers sont nombreux. Dans Big Fish, son personnage personnage principal — un autre Edward — partage pendant un temps la vie d’un cirque et de ses étranges travailleurs : un géant, des sœurs siamoises…

On notera d’ailleurs que l’une des maisons de la cité où vivent les Boggs, probablement en travaux, est entièrement recouverte d’une toile rayée qui lui donne l’aspect d’un grand chapiteau…

Les zoos humains

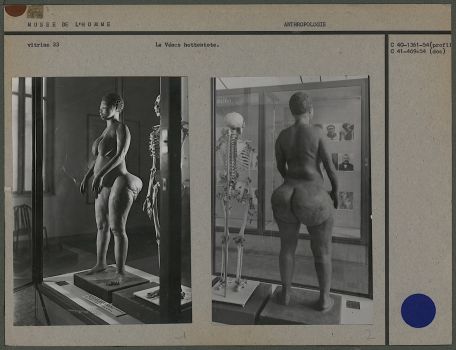

Par ailleurs, et dans le même temps, l’exposition d’êtres humains prend une autre forme : on exhibe aussi les individus « exotiques », figures par excellence de l’étranger. Cela commence au début du XIXe siècle, avec l’exhibition de la « Vénus hottentote »,

Par ailleurs, et dans le même temps, l’exposition d’êtres humains prend une autre forme : on exhibe aussi les individus « exotiques », figures par excellence de l’étranger. Cela commence au début du XIXe siècle, avec l’exhibition de la « Vénus hottentote »,

puis ce sont les expositions coloniales, très populaires en Europe à la fin du XIXe siècle, et jusqu’à la Seconde Guerre mondiale. On les appellera beaucoup plus tard « les zoos humains »…

L’héritage du monstre dans Edward aux mains d’argent

Entre Frankenstein et La Belle et la Bête

L’ombre de Frankenstein plane sur Edward aux mains d’argent. Comme on l’a déjà évoqué, Burton s’est nourri de toutes les références cinématographiques à cet univers gothique. On retrouve dans le film le motif du savant solitaire qui se voue à une œuvre folle : créer un androïde qui pourra vivre dans le monde des êtres humains. Il donne une âme à sa créature, mais meurt avant de l’avoir achevée ; orphelin, Edward doit affronter seul le monde.

L’ombre de Frankenstein plane sur Edward aux mains d’argent. Comme on l’a déjà évoqué, Burton s’est nourri de toutes les références cinématographiques à cet univers gothique. On retrouve dans le film le motif du savant solitaire qui se voue à une œuvre folle : créer un androïde qui pourra vivre dans le monde des êtres humains. Il donne une âme à sa créature, mais meurt avant de l’avoir achevée ; orphelin, Edward doit affronter seul le monde.

Le film de Tim Burton regarde tout autant du côté des récits merveilleux — on l’a vu également : ainsi la relation entre Edward et Kim rappelle-t-elle l’histoire de La Belle et la Bête. Passée la peur et la répulsion, Kim apprend à aimer Edward malgré sa différence — peut-être grâce à sa différence. Mais si le film de Cocteau se conforme aux codes du conte de fées — l’amour de la Belle transformera la Bête en prince charmant —, celui de Burton retombe durement dans la réalité. Cet amour, quoique sincère, demeure impossible.

Influence assumée de l’expressionnisme

Outre les récits traditionnels en eux-mêmes, Burton est également profondément marqué par l’expressionnisme, courant artistique qui s’est emparé de ces motifs et de l’atmosphère qui les accompagne.

Né en Europe du Nord, particulièrement représenté en Allemagne, l’expressionnisme est un mouvement qui a traversé toutes les formes d’expressions artistiques au début du XXe siècle. Prenant le contre-pied des impressionnistes français, qui cherchent la juste description d’une réalité physique, les expressionnistes projettent leur subjectivité dans l’œuvre. Profondément marqués par les inquiétudes de leur temps — l’expressionnisme naît à la veille de la Première Guerre mondiale — les artistes révèlent des angoisses intenses et agitées. Les œuvres sont saisissantes, et visent à provoquer une réaction émotionnelle forte chez le spectateur ; elles sont caractérisées par des contrastes tranchants, des lignes acérées, des couleurs violentes… Le Cri d’Edvard Munch est un exemple parmi les plus connus de la peinture expressionniste.

Outre les récits traditionnels en eux-mêmes, Burton est également profondément marqué par l’expressionnisme, courant artistique qui s’est emparé de ces motifs et de l’atmosphère qui les accompagne.

Né en Europe du Nord, particulièrement représenté en Allemagne, l’expressionnisme est un mouvement qui a traversé toutes les formes d’expressions artistiques au début du XXe siècle. Prenant le contre-pied des impressionnistes français, qui cherchent la juste description d’une réalité physique, les expressionnistes projettent leur subjectivité dans l’œuvre. Profondément marqués par les inquiétudes de leur temps — l’expressionnisme naît à la veille de la Première Guerre mondiale — les artistes révèlent des angoisses intenses et agitées. Les œuvres sont saisissantes, et visent à provoquer une réaction émotionnelle forte chez le spectateur ; elles sont caractérisées par des contrastes tranchants, des lignes acérées, des couleurs violentes… Le Cri d’Edvard Munch est un exemple parmi les plus connus de la peinture expressionniste.

Le cinéma n’échappe pas à ce courant, particulièrement en Allemagne : les grands cinéastes du muet produisent ainsi des œuvres singulières. Avec Le Cabinet du Docteur Caligari (1920),

Robert Wiene donne naissance au cinéma d’horreur, bientôt suivi par Murnau qui adapte Dracula dans son Nosferatu le vampire en 1922.

Cinq ans plus tard, Fritz Lang écrit et réalise Metropolis; cette dystopie fait toujours référence pour le cinéma de science-fiction, en particulier la séquence de la création de l’androïde Maria.

Dès son court métrage Vincent (1982), Tim Burton fait la synthèse de cet héritage. Il emprunte autant aux récits gothiques et fantastiques qu’à leurs poursuites dans le cinéma expressionniste. En la matière, les références esthétiques au Cabinet du Docteur Caligari sont parfaitement identifiables !

Les monstres ordinaires dans l’Amérique d’Edward

De prime abord, Edward se présente bien comme le monstre de l’histoire : il en a toutes les caractéristiques. Étranger à la communauté, il est inadapté car il n’en maîtrise pas les codes ; il porte une différence physique qui intrigue, et une différence morale fascinante de par sa sensibilité artistique. La communauté lui confère le statut de monstre en le mettant en représentation : il est au centre de toutes les attentions, devient une célébrité qui passera même à la télévision. Le spectateur, placé parmi le public, participe activement au spectacle.

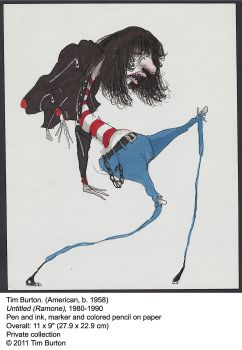

Mais finalement tout est fait pour inverser le rapport du spectateur au monstre. Cette inversion passe par le prisme du regard de Kim. Si elle rejette Edward au début, son jugement finit par s’inverser, allant même jusqu’à le sauver de la vindicte populaire. Il ne lui est donc plus étranger ; et, avec elle, le spectateur adhère à ce nouveau statut. Ce sont finalement les membres de la communauté qui se révèlent monstrueux : en particulier, les jeunes menés par l’ex petit-ami de Kim, et leurs mères et voisines, ménagères étouffantes et hystériques… On retrouve ici le goût de Tim Burton pour la caricature, goût qui s’exprime largement dans ses dessins du quotidien : il faut lui reconnaître un talent certain pour croquer ses contemporains !

Mais finalement tout est fait pour inverser le rapport du spectateur au monstre. Cette inversion passe par le prisme du regard de Kim. Si elle rejette Edward au début, son jugement finit par s’inverser, allant même jusqu’à le sauver de la vindicte populaire. Il ne lui est donc plus étranger ; et, avec elle, le spectateur adhère à ce nouveau statut. Ce sont finalement les membres de la communauté qui se révèlent monstrueux : en particulier, les jeunes menés par l’ex petit-ami de Kim, et leurs mères et voisines, ménagères étouffantes et hystériques… On retrouve ici le goût de Tim Burton pour la caricature, goût qui s’exprime largement dans ses dessins du quotidien : il faut lui reconnaître un talent certain pour croquer ses contemporains !