LA DISCUSSION D’APRÈS SÉANCE

En sortant d’une projection nous échangeons tous spontanément sur le film que l’on vient de voir avec nos amis.

La discussion commence toujours de la même façon : par le partage de nos premières impressions : "c’était triste", "ce personnage m’a bouleversé", "“j’ai trouvé cette scène si belle"... Nous exprimons naturellement nos ressentis immédiats.

Dans le cadre d’une éducation au cinéma, l’enseignant doit recueillir, et même provoquer, l'expression de ces premières impressions.

Il n’est pas utile, dans un premier temps, de les hiérarchiser. Cela évitera de réduire l’interprétation du film à un sens donné définitif.

Car partir du ressenti, c’est accepter le recours à la sensibilité et à la subjectivité. Comme tout art, le cinéma ne peut être réduit à la transmission de valeurs normées.

Cette étape a pour objectif d’amener l'élève à exprimer sa sensibilité en dépassant l’arbitraire habituel du "j’aime" / "j’aime pas".

Spontanément, les élèves prêteront au film des qualités ou des défauts pouvant sembler évidents. C’est souvent le cas pour la prestation des comédiens : "l’acteur est bon", ou bien, au contraire, "c’est mal joué"…

Ce type de remarques n’est pas à négliger : même chez les spectateurs "avertis", la sympathie ou l'antipathie éprouvée pour un comédien peut influencer le jugement sur un film.

Le travail de l’acteur peut d’ailleurs être une bonne porte d’entrée pour réflechir à la construction d’un personnage.

La discussion commence toujours de la même façon : par le partage de nos premières impressions : "c’était triste", "ce personnage m’a bouleversé", "“j’ai trouvé cette scène si belle"... Nous exprimons naturellement nos ressentis immédiats.

Dans le cadre d’une éducation au cinéma, l’enseignant doit recueillir, et même provoquer, l'expression de ces premières impressions.

Il n’est pas utile, dans un premier temps, de les hiérarchiser. Cela évitera de réduire l’interprétation du film à un sens donné définitif.

Car partir du ressenti, c’est accepter le recours à la sensibilité et à la subjectivité. Comme tout art, le cinéma ne peut être réduit à la transmission de valeurs normées.

Cette étape a pour objectif d’amener l'élève à exprimer sa sensibilité en dépassant l’arbitraire habituel du "j’aime" / "j’aime pas".

Spontanément, les élèves prêteront au film des qualités ou des défauts pouvant sembler évidents. C’est souvent le cas pour la prestation des comédiens : "l’acteur est bon", ou bien, au contraire, "c’est mal joué"…

Ce type de remarques n’est pas à négliger : même chez les spectateurs "avertis", la sympathie ou l'antipathie éprouvée pour un comédien peut influencer le jugement sur un film.

Le travail de l’acteur peut d’ailleurs être une bonne porte d’entrée pour réflechir à la construction d’un personnage.

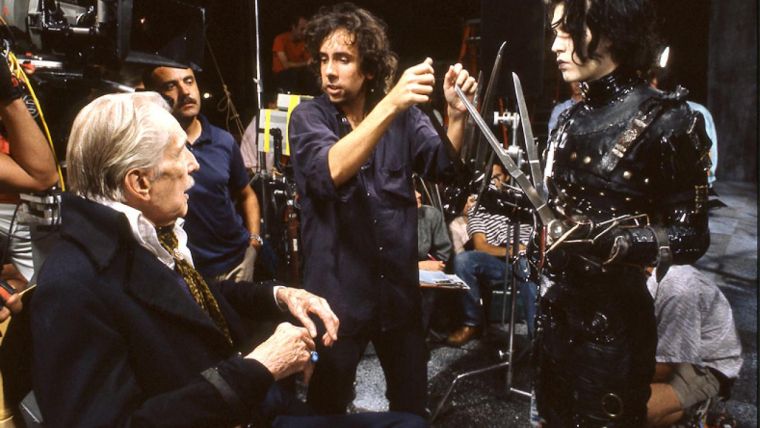

Tim Burton, Johnny Deep et Vincent Price sur le plateau d’"Edward aux mains d’argent".

Mais ils pourront aussi décrire les moments qui les ont fait rire, les scènes qui les ont émus ou les images qui les ont marqués.

En se basant sur notre propre expérience de spectateur, on s’aperçoit donc facilement que nos réactions d’adhésion ou de répulsion face à un film relèvent dans un premier temps du subjectif et de l’intuitif.

Ce n’est généralement que dans un second temps que nous détaillons, et parfois nuançons, ces premières impressions souvent confuses.

C’est en effet en construisant notre propos que nous sommes amenés à "rationaliser" nos premières réactions, en cherchant d’autres éléments dans le film qui corroborent notre jugement.

Le sensible, selon une formule de l’essayiste et enseignant Bernard Legros, "s'approfondit quand on apprend à le pénétrer" : voilà un enjeu majeur de ces discussions d’après séances.

Nous croyons que cet objectif n’est pas réservé aux meilleurs élèves, mais, tout au contraire, peut être atteint par chacun, quel que soit son âge ou son supposé bagage culturel.

Accompagner l’expression du ressenti, c’est prendre le temps d’écouter, de reformuler, de répéter, de recentrer, d’écouter de nouveau, de reformuler encore… peut-être même d’attendre une prochaine heure de classe pour reprendre la discussion.

Les réactions peuvent parfois être exprimées de façon virulente et certains enseignants peuvent légitimement vivre cela comme une "mise en danger".

C’est un des retours d’expérience que nous avons pu vivre avec certains titres programmés : le film de Céline Sciamma Tomboy (École et Cinéma et Collège au Cinéma) est l’histoire d’une fillette de 10 ans, "garçon manqué".

Arrivée dans un nouveau quartier, elle fait croire à Lisa et sa bande qu’elle est un garçon. Laure devient Michael. Mais Lisa en tombe amoureuse.

Ce film a engendré des réactions très hostiles de la part de certains élèves.

Mais le débat ainsi créé a pu permettre de soulever la complexité de questionnements allant bien au-delà de l’histoire racontée. Chacun, selon sa personnalité, exprima, de façon plus ou moins argumentée, sa propre opinion.

Cela a t’il pu amener pour autant certains d’entre eux à accepter de sortir de leurs certitudes ? Il serait présomptueux de l’affirmer.

La discussion ne suffit pas à modifier les appréciations divergentes et les critères de jugement ne seront jamais partagés par tous, mais la confrontation avec l’opinion d’autres spectateurs peut amener à revoir ce premier jugement, parfois en bousculant quelques "vérités".

Arrivée dans un nouveau quartier, elle fait croire à Lisa et sa bande qu’elle est un garçon. Laure devient Michael. Mais Lisa en tombe amoureuse.

Ce film a engendré des réactions très hostiles de la part de certains élèves.

Mais le débat ainsi créé a pu permettre de soulever la complexité de questionnements allant bien au-delà de l’histoire racontée. Chacun, selon sa personnalité, exprima, de façon plus ou moins argumentée, sa propre opinion.

Cela a t’il pu amener pour autant certains d’entre eux à accepter de sortir de leurs certitudes ? Il serait présomptueux de l’affirmer.

La discussion ne suffit pas à modifier les appréciations divergentes et les critères de jugement ne seront jamais partagés par tous, mais la confrontation avec l’opinion d’autres spectateurs peut amener à revoir ce premier jugement, parfois en bousculant quelques "vérités".

Les émotions

C’est une préoccupation plus que légitime de l’enseignant : "comment mes élèves vont-ils réagir devant ce film, cette scène, le destin de ce personnage qui moi même me bouleverse ?" ou encore : "je connais l’histoire personnelle de tel ou tel élève. Ce film sera trop difficile pour lui"....

En tant que coordinateurs des dispositifs nous nous souvenons tous de tels exemples d’inquiétudes exprimées par des enseignants.

Certains ont pu renoncer à la projection de L’histoire sans fin (Wolfgang Petersen, École et Cinéma) à cause de la scène de la mort du cheval dans le marais de la mélancolie ; d’autres à celle d’Osama (Siddiq Barmak, Collège au Cinéma ) à cause du sort de cette jeune fille livrée aux Talibans Afghans, ou encore à celle du film d’animation Peur du noir (Lycéens et Apprentis au Cinéma), à cause de la puissance des angoisses exprimées.

En tant que coordinateurs des dispositifs nous nous souvenons tous de tels exemples d’inquiétudes exprimées par des enseignants.

Certains ont pu renoncer à la projection de L’histoire sans fin (Wolfgang Petersen, École et Cinéma) à cause de la scène de la mort du cheval dans le marais de la mélancolie ; d’autres à celle d’Osama (Siddiq Barmak, Collège au Cinéma ) à cause du sort de cette jeune fille livrée aux Talibans Afghans, ou encore à celle du film d’animation Peur du noir (Lycéens et Apprentis au Cinéma), à cause de la puissance des angoisses exprimées.

Nous devons donc nous interroger sur la manière de prendre en compte ces émotions ( qui relèvent de l’intime) dans un cadre éducatif.

On échappe ici à l'intelligibilité du discours comme fondement de l’acte pédagogique.

L’histoire des arts et la pensée intellectuelle sont souvent très méfiantes à l’égard de l’émotion.

Dès sa naissance, c'est-à-dire dès les premières projections des frères Lumières en 1895, le cinéma a changé à jamais l’expression et la réception du sensible.

Il n’est qu’à lire les artistes et les penseurs de l'époque.

Nous recommandons, à ce propos, la lecture du recueil de textes "Le Cinéma, naissance d'un art - Premiers écrits 1895-1920”.

On échappe ici à l'intelligibilité du discours comme fondement de l’acte pédagogique.

L’histoire des arts et la pensée intellectuelle sont souvent très méfiantes à l’égard de l’émotion.

Dès sa naissance, c'est-à-dire dès les premières projections des frères Lumières en 1895, le cinéma a changé à jamais l’expression et la réception du sensible.

Il n’est qu’à lire les artistes et les penseurs de l'époque.

Nous recommandons, à ce propos, la lecture du recueil de textes "Le Cinéma, naissance d'un art - Premiers écrits 1895-1920”.

On pourra y lire comment Gorki, Apollinaire, Tolstoï, Colette, Kafka, Méliès, Griffith, Freud ou encore Bergson ont vécu cette révolution technique en percevant combien elle allait bouleverser non seulement l’art du récit mais aussi le champ des émotions.

Comment trouver la bonne distance quand on est pédagogue?

Michel Collot, écrivain et critique littéraire interroge l’émotion poétique dans son ouvrage “la matière-émotion” (PUF 1997), et il se fait, peut être, le relais de ce tiraillement que peuvent avoir les enseignants.

Pour lui, le cinéma fait de la belle émotion des poètes une prostituée en la pervertissant :

"Mal famée, prostituée sur les écrans petits et grands, elle est pourtant la compagne des poètes les plus distingués, qui se réfèrent à elle comme à la source la plus profonde de leur oeuvre et comme à sa visée la plus intime."Le cinéma, art de masses, amènerait au blocage de la pensée individuelle en "manipulant" le public.

Devrait-on opposer l’émotion subtile du littéraire contre l’“émotion de masse cinématographique” (Chantal Akerman Dossier de presse de Sud 1999) ?

Dans son ouvrage "Les émotions démocratiques - Comment former le citoyen du XXIe siècle ? "(Climats 2011), la philosophe Marta Mussbaum explique :

"L’enfant doit apprendre à s’identifier au sort des autres, à voir le monde à travers leurs yeux et à ressentir leur souffrance par l’imagination. C’est seulement de cette manière que les autres personnes, éloignées, deviennent réelles et égales à lui (...) la capacité à imaginer l’effet que cela fait d’être à la place de l’autre, à interpréter intelligemment l’histoire de cette personne, à comprendre les émotions, les souhaits et les désirs qu’elle peut avoir."Pour cela, l’art est essentiel : il donne à voir à la fois l’identité et l’altérité, il permet de se reconnaître dans l’autre et aussi de se reconnaître soi-même.

Et au cinéma, l’émotion est partout présente.

Même le film le plus abstrait, le plus radicalement froid, travaille les émotions.

Prenons l'exemple de Bresson (PickPocket, Lycéens et Aprrentis au Cinéma), cinéaste à la radicalité formelle où les “modèles” sont amenés à ne pas jouer les émotions et où l’abstraction de la forme prévaut sur la narration.… La réaction majoritaire des enseignants était la certitude que le film ennuierait les élèves. Les retours d’après projections furent plus nuancés.

Ce furent les mêmes reproches qui se firent entendre lors des projections destinées aux enseignants de Fatima (Philippe Faucon Lycéens et Aprrentis au Cinéma), film qui pourtant obtint finalement l'adhésion de nombreux élèves.

Mais alors que veut-on ? De l’émotion pour captiver les élèves mais des outils d’analyse exclusivement intellectuels qui permettraient de s’en détacher ?

Ou bien faut-il alors opposer un cinéma “pulsionnel” (Les Dents de la Mer , par exemple, fut très difficile à programmer à cause des trop nombreux à priori négatifs à son sujet) à un cinéma jugé plus "respectable" ? Cinéma que d’autres, d’ailleurs, pourraient qualifier, à leur tour, "d’ennuyeux".

L’écrivain italien Ricciotto Canudo publie en 1923 son Manifeste des sept arts où il oppose déjà les "artistes" de cinéma aux "industriels".

C'était, déjà, opposer les goûts spontanés du "grand public", qui cherche à se divertir, aux ambitions plus "nobles" et exigeantes d’un cinéma qui cherchait alors à se développer (que ce soit l’avant garde "impressionniste" des années 20, du surréalisme des années 30 ou encore de la Nouvelle Vague de la fin des années 50).

Mais quid de Chaplin ? Quid d’Hitchcock qui, en son temps, était considéré comme un réalisateur “commercial”, un "faiseur" de films à suspens ? Qui remettrait en cause aujourd’hui sa qualité d’"auteur".

Revenons à Marta Mussbaum, en appliquant ses remarques au cinéma.

Certains exemples, issus de nos programmations, sont emblématiques des réactions émotionnelles des jeunes spectateurs et permettent une vraie réflexion.

Ou bien faut-il alors opposer un cinéma “pulsionnel” (Les Dents de la Mer , par exemple, fut très difficile à programmer à cause des trop nombreux à priori négatifs à son sujet) à un cinéma jugé plus "respectable" ? Cinéma que d’autres, d’ailleurs, pourraient qualifier, à leur tour, "d’ennuyeux".

L’écrivain italien Ricciotto Canudo publie en 1923 son Manifeste des sept arts où il oppose déjà les "artistes" de cinéma aux "industriels".

C'était, déjà, opposer les goûts spontanés du "grand public", qui cherche à se divertir, aux ambitions plus "nobles" et exigeantes d’un cinéma qui cherchait alors à se développer (que ce soit l’avant garde "impressionniste" des années 20, du surréalisme des années 30 ou encore de la Nouvelle Vague de la fin des années 50).

Mais quid de Chaplin ? Quid d’Hitchcock qui, en son temps, était considéré comme un réalisateur “commercial”, un "faiseur" de films à suspens ? Qui remettrait en cause aujourd’hui sa qualité d’"auteur".

Revenons à Marta Mussbaum, en appliquant ses remarques au cinéma.

"L’enfant doit apprendre à s’identifier au sort des autres, à voir le monde à travers leurs yeux et à ressentir leur souffrance par l’imagination."Le cinéma possède cette capacité d’identification, capable d’impliquer intimement le spectateur.

Certains exemples, issus de nos programmations, sont emblématiques des réactions émotionnelles des jeunes spectateurs et permettent une vraie réflexion.

On pourrait citer Edward aux mains d’argent (Tim Burton, Collège au Cinéma). Un conte de fée moderne qui nous immerge dans le monde intime d’Edward (ses angoisses, ses espoirs…), mais qui nous parle aussi de l’intolérance face à un être différent qui ne correspond pas aux normes sociales établies.

L'enseignant devra permettre aux élèves de parvenir à mettre des mots sur le "symbolique", c’est à dire parler "des choses qu’on ne voit pas", mais qui constituent pourtant le film. Le cinéma a en effet l’avantage de pouvoir être appréhendé à différents niveaux de profondeur et de complexités.

"Aucun art ne traverse, comme le cinéma, directement notre conscience diurne pour toucher à nos sentiments, au fond de la chambre crépusculaire de notre âme."

Ingmar Bergman, Laterna Magica.

Parfois, un scène réclame une discussion particulière : si l’on reprend l’expérience vécue autour de la programmation de l’Histoire sans fin , il s’agissait de celle de la mort d’Artax, le cheval du héros, s’enfonçant dans le marais de la mélancolie.

La discussion aidera le jeune spectateur à mettre une distance réflexive par rapport aux émotions ressenties.

On peut tout d’abord remettre en perspective les éléments fictionnels : faire prendre en compte le caractère mélodramatique comme genre de l’intrigue (il ne s'agit en somme que d’une histoire qui répond à des "codes").

Vient ensuite la discussion autour du symbolique : le but du Néant est de faire perdre l'espoir aux gens, afin de faciliter leur soumission.

L’échange permettra que ce qui a résonné chez un élève puisse être communiqué et partagé avec ses camarades de classe qui auront découvert le film en même temps que lui.

Le partage des émotions pourra permettre d’exprimer sa singularité tout en prenant conscience de celles des autres.

Réussir ce partage de l’émotion, c’est enrichir la socialisation au sein de la classe, c’est relier l’intime à l’universel.

Tout cela prend du temps, nous l’avons dit, mais exprimer et formaliser le ressenti, c’est déjà parler de cinéma : c’est dire et comprendre à la fois.

Plutôt que chercher à donner aux élèves immédiatement le sens d’un film ou d’une scène marquante, nous proposons donc de partir des émotions exprimées, de ne pas séparer le sensible du sens.

Si l’émotion existe, c’est qu’elle est construite : par le scénario du film, par le montage (son et images) ...

Le travail de l’enseignant consiste à mettre en évidence ( en revoyant des extraits significatifs de l’oeuvre) ce processus créatif qui nous amène à cette émotion.

En travaillant les mêmes films avec des classes différentes, on ne peut jamais les aborder de façon tout à fait identique.

On sait aussi que l’émotion est subjective, parfois très présente, et, étrangement, parfois presque absente.

Nous en faisons souvent régulièrement l’expérience en tant que coordinateur des dispositifs d’éducation aux images : le même film présenté à des enseignants dans des lieux différents, ou d’une année sur l'autre, ne donne pas toujours les mêmes réactions, les mêmes interrogations.

Il n’est pas possible alors de répéter automatiquement une construction intellectuelle, un savoir si le film n’a pas été vécu de la même façon par le public.

Nous l’avons dit, nous croyons qu’en éducation artistique, l'expérience esthétique est à la portée de tous.

Là aussi, il faut amener l’élève à évoquer ce qui l’a touché, intrigué.

C’est peut être rejoindre plus que l’on ne le croit le coeur du travail artistique.

On peut tout d’abord remettre en perspective les éléments fictionnels : faire prendre en compte le caractère mélodramatique comme genre de l’intrigue (il ne s'agit en somme que d’une histoire qui répond à des "codes").

Vient ensuite la discussion autour du symbolique : le but du Néant est de faire perdre l'espoir aux gens, afin de faciliter leur soumission.

L’échange permettra que ce qui a résonné chez un élève puisse être communiqué et partagé avec ses camarades de classe qui auront découvert le film en même temps que lui.

Le partage des émotions pourra permettre d’exprimer sa singularité tout en prenant conscience de celles des autres.

Réussir ce partage de l’émotion, c’est enrichir la socialisation au sein de la classe, c’est relier l’intime à l’universel.

Tout cela prend du temps, nous l’avons dit, mais exprimer et formaliser le ressenti, c’est déjà parler de cinéma : c’est dire et comprendre à la fois.

Plutôt que chercher à donner aux élèves immédiatement le sens d’un film ou d’une scène marquante, nous proposons donc de partir des émotions exprimées, de ne pas séparer le sensible du sens.

Si l’émotion existe, c’est qu’elle est construite : par le scénario du film, par le montage (son et images) ...

Le travail de l’enseignant consiste à mettre en évidence ( en revoyant des extraits significatifs de l’oeuvre) ce processus créatif qui nous amène à cette émotion.

En travaillant les mêmes films avec des classes différentes, on ne peut jamais les aborder de façon tout à fait identique.

On sait aussi que l’émotion est subjective, parfois très présente, et, étrangement, parfois presque absente.

Nous en faisons souvent régulièrement l’expérience en tant que coordinateur des dispositifs d’éducation aux images : le même film présenté à des enseignants dans des lieux différents, ou d’une année sur l'autre, ne donne pas toujours les mêmes réactions, les mêmes interrogations.

Il n’est pas possible alors de répéter automatiquement une construction intellectuelle, un savoir si le film n’a pas été vécu de la même façon par le public.

Nous l’avons dit, nous croyons qu’en éducation artistique, l'expérience esthétique est à la portée de tous.

Là aussi, il faut amener l’élève à évoquer ce qui l’a touché, intrigué.

C’est peut être rejoindre plus que l’on ne le croit le coeur du travail artistique.

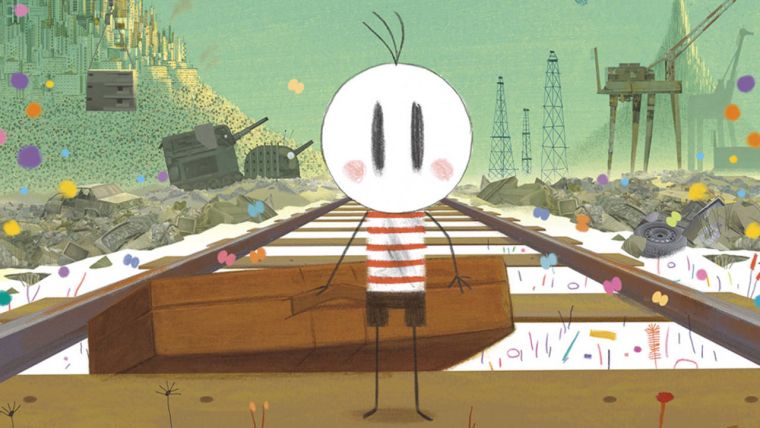

Certains films programmés dans nos opérations sont propres à une "rencontre" d’origine esthétique : Le garçon et le monde (Alê Abreu, École et Cinéma), le programme Jeux d’images de Norman Mc Laren dans Ecole et cinéma ou bien encore L’homme à la caméra (Dziga Vertov) dans Lycéens et Apprentis au Cinéma.

Chacun des artistes cités questionne le cinéma et le pratique d’une façon différente.

Ces films peuvent être de véritables révélations esthétiques qui travaillent l’élève sur un temps long.

Ils laissent tous assez de place à l’imaginaire du spectateur pour que, lors de la projection et après celle-ci, ils puissent compléter l'œuvre par des éléments qui peuvent être très intimes et très personnels. Il faudra, là aussi, laisser ce spectateur s’exprimer sur un ressenti nécessairement subjectif.

Même si une telle appréciation esthétique reste sommaire, elle dépasse la simple observation passive et comprend une part implicite d’analyse.

Ils laissent tous assez de place à l’imaginaire du spectateur pour que, lors de la projection et après celle-ci, ils puissent compléter l'œuvre par des éléments qui peuvent être très intimes et très personnels. Il faudra, là aussi, laisser ce spectateur s’exprimer sur un ressenti nécessairement subjectif.

Même si une telle appréciation esthétique reste sommaire, elle dépasse la simple observation passive et comprend une part implicite d’analyse.